こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

令和3年4月10日(土)に、埼玉県社会福祉士会(ぱあとなあ)の会員向け(36名)に、zoomにて成年後見事務について講義をしました。

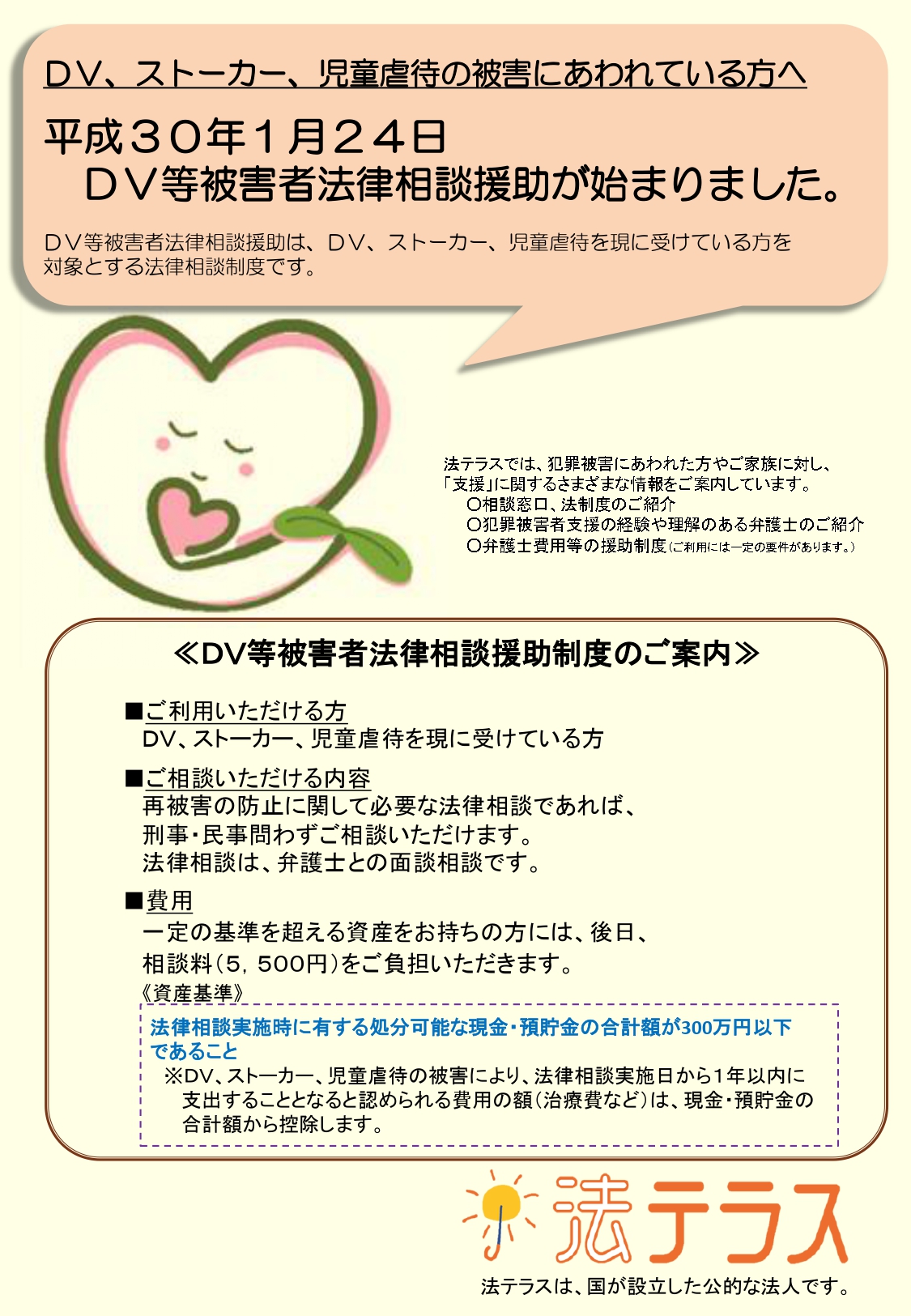

講義は、①社会福祉士に寄せられる成年後見事務の特徴、②弁護士費用(法テラスの仕組み)について、③成年後見人就任当初に多い相談(成年後見の申立ての仕方、将来の相続人に御挨拶をするかどうか問題、借金問題)、④本人の身内の死亡にまつわる相談(相続放棄、遺産分割)、⑤本人が亡くなった後に多い相談(本人の突然死の場合、相続人への財産の引継ぎ、相続人がいない場合)の5つに内容を分けて行いました。

視聴なさって下さった皆様、及び設営の準備をして下さった皆様、本当にありがとうございました。

オンラインだと一方的な講義になりがちですが、できる限りたくさんの方に質問をさせて頂きました。会員の皆様に意見を求めながら、楽しく講義ができました。

成年後見制度は、理想と現実の狭間で揺れ動いており、まだまだたくさんの課題があります。

社会福祉士と弁護士との職業の垣根を越えて、問題を共有できると嬉しいです。