こんばんは、村松綾子です。

9月9日(土)、埼玉県社会福祉士会未成年後見部会に、原田茂喜先生と参加しました。

今まで、未成年後見人は弁護士が中心となってやってきましたが、弁護士会だけではとても担いきれません。

社会福祉士会との協力強化が必須です。

子ども分野に尽力されている方々にお会いでき、本当にうれしく思いました!

こんばんは、村松綾子です。

9月9日(土)、埼玉県社会福祉士会未成年後見部会に、原田茂喜先生と参加しました。

今まで、未成年後見人は弁護士が中心となってやってきましたが、弁護士会だけではとても担いきれません。

社会福祉士会との協力強化が必須です。

子ども分野に尽力されている方々にお会いでき、本当にうれしく思いました!

こんばんは、村松綾子です。

今日は、一人暮らしの高齢者と賃貸アパートの関係について、お話をしたいと思います。

以前のブログで、村松が大家さんになったことをお話ししたと思います。

ブログ読者の方の中には、村松が今まで「弁護士・社会福祉士として福祉的視点で考える」というコンセプトのもと記事を書いてきたにもかかわらず、唐突にアパート大家のことを書いたので、「今までのコンセプトと違うでしょ。」と戸惑いを持たれた方もいらっしゃると思います。

そこで、今日はアパート大家の仕事について、福祉的な視点で考えていきたいと思います。

一人暮らしの高齢者になると、なかなか賃貸アパートを借りられないという社会問題があると思います。

その理由のひとつとして、大家さんから見たときに「一人暮らしの高齢者が賃借人だと、アパートで孤独死になってしまったらどうしよう」という漠然とした不安があると思います。

現代では、人が亡くなる場所は病院であることがほとんどであり、自宅で亡くなる人は少ないです。

そのような中で、いわゆる『告知義務』のある事故物件は、従来から、自殺・死後日数が経過しており特殊清掃が必要なケースなどに限られます。

それにもかかわらず、通常の自然死が起きた物件でも、告知義務があるのではないか?アパートの価値が下がるのではないか?と不安を抱える大家さんが増えています。

そのため、一人暮らしの高齢者がアパートを借りやすくするための公的な支援が必要だと思います。

具体的には、

①成年後見制度の活用

(ご本人が亡くなられた場合にも、ある程度対応してくれます。)

②孤独死保険の公費の補助

(現在、特殊清掃等が発生した場合の大家さん向けの孤独死保険がありますが、任意加入である上、大家さんの負担となるものが多く、これでは大家さんも一人暮らしの高齢者には貸しづらいです。)

③一人暮らしの高齢者の方の見守りの充実

などが挙げられると思います。

今後、一人暮らしの高齢者でも、自宅を持たない方が増えていくことが予想されます。そのような中で、一人暮らしの高齢者がアパートなどの賃貸住宅を借りやすくなる仕組みづくりが重要です。

こんばんは、村松綾子です。

本日(10月16日(日))、「財産管理のための知識」「後見事務の実際」について、埼玉県社会福祉士会のぱあとなあで、社会福祉士の成年後見人養成研修受講者を対象に、zoomにて講義を行いました。

御参加・御協力いただきました皆様、ありがとうございました。

ところで皆さまは、成年後見人を務めている専門職(プロ)の多い職業をご存知でしょうか?

【成年後見人を務めている専門職】

1位 司法書士

2位 弁護士

3位 社会福祉士

となっております。

この中で、福祉分野の専門職は社会福祉士であり、成年被後見人に対する身上監護の面で、他の専門職より優れているといえるでしょう。

成年後見人を選任する裁判所も、法律の専門家であり、今までは財産管理面を重視する傾向がありましたが、最近は身上監護面を重視する傾向があると感じています(村松の私見です)。

具体的には、今までは、交通事故・遺産分割などは、法律問題がある成年後見事件は弁護士が行うことが多かったのですが、最近は、法律問題が複雑な成年後見案件も、社会福祉士に割り振られることが増えている傾向です。

その結果、社会福祉士が成年後見人を務めている案件について、弁護士に相談することが今後増えていくと思います。

ご本人のより良い支援を促すためには、弁護士・社会福祉士の専門職が連携をすることが不可欠です。

私も、今後も引き続き、弁護士会と社会福祉士会の懸け橋になれるよう、微力ながら努力していきたいです。

こんばんは、村松綾子です。

本日、知人の社会福祉士さんが理事を務める、就労継続支援B型「ほっとラウンジ」に遊びに行きました。

そもそも、就労継続支援B型とは、「障害のある方が、一般企業に就職することに対して不安があったり、就職することが困難な場合に、『雇用契約を結ばずに』生産活動などの就労訓練を行うことができる」事業所及びサービスです。

ほっとラウンジでは、いつでもクッキーの買える「まちのちいさなクッキー屋」を常設しています。「ほっと」できるカフェも併設中です。

ほっとラウンジは、お客さんも障害のある利用者の方も、お互いほっとできる空間がありました。

正直、私も就労継続支援B型の施設に対して、あんまりおしゃれではない、お菓子もそんなに美味しくないという、無意識の中に偏見があったように思います。

しかしながら、ほっとラウンジはそれを見事に打ち破ってくれました。

とってもおしゃれなカフェで、たくさんのクッキーと美味しい紅茶を頂きました。

クッキーの種類もとても豊富でリーズナブル。私が頂いたラムレーズンクッキーも、香りが良くてとても美味しかったです。

今度は、夏限定のレモンクッキーを買いに行こうと思います。皆様もぜひ足をお運びください。

以下、「ほっとラウンジ」のホームページを引用しておきます。

———————————————————————————————————-

【Q&Aコーナー】

Q.施設ではどのように過ごすのですか?

A.作業や各種プログラムは、スケジュールミーティングで内容や日程を決めます。

体調やその日の状態によって、どのプログラムに参加するかご本人が決めてください。

Q.いつ通えるのですか?

A.月~金曜日です。土・日曜日と祝日がお休みです。

10時~16時の間で、都合のいい時間、利用できます。

Q.利用料はいくらですか?

A.原則無料ですが、厚労省の定めに従って利用者負担が発生する場合もあります。ご相談ください。

Q.登録するには?

A.まずは、区の相談支援センターで利用希望の相談をしてください。

見学・体験利用を経て、本登録の希望があれば、区の相談支援センターと区役所で手続きとなります。

こんばんは。村松綾子です。(更新の期間が空いてしまい、すみませんでした。)

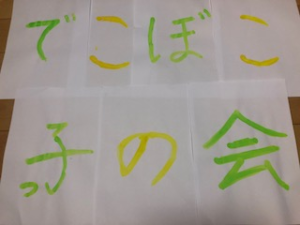

本日、発達障がいのお子さん、あるいはグレーゾーンと言われるお子さんを養育されているお母さん同士のグループミーティング(お話し会)、通称「でこぼこっ子の会」を開催しました。

発達障がいのお子さんを養育されているお母さんからは、お子さんの感覚過敏のために、朝のお着替えが大変だったり、同じことを何度言ってもなかなか指示が入らないこと等、育てづらさを感じているというお話がありました。

また、周りの方の理解のなさから、「お母さんの養育方針や関わり方が悪いのではないか。」と責められて、二次被害を受けてしまった体験等が共有されました。

発達障がいと言っても、それぞれの子の個性があり、一括りにはできませんが、いくつかの共通項もあり、同じ悩みを共有できた部分もありました。

また、発達障がいは決して悪いことだけではありません。模倣が苦手なことを発達障がいの欠点のように言われていますが、絵を描く・プラモデルを作る等の設計などについて、他の人には思いもつかない才能を発揮する子もいます。そのオリジナリティーは素晴らしいものがあります。

今後も、不定期に開催していけたらいいと思っております。

私自身、発達障がいの分野はまだまだ不勉強で教えていただくことばかりですが、とりあえず児童発達支援士の資格取得を目指して、少しでも理解を深めていきたいと思います。

こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

本日は、認知症初期集中支援チームについてお話をしたいと思います。

私は弁護士・社会福祉士として、成年後見人を利用したいというご家族から、以下のような相談をよく受けます。

Q 父が認知症のようです。しかしながら、父は「自分が元気だ!」と言い張っていて、なかなか病院に行ってくれません。どうしたらいいでしょうか。

成年後見の申立てもしたいのですが、医師の診断がないと難しいと言われてしまいました。どうにかして、父に病院に行ってもらう方法はないのでしょうか。

A 認知症初期集中支援チーム(←クリックで、さいたま市ホームページが別窓で開きます)のサポートを利用する方法もあります。

認知症初期集中支援チームとは、認知症サポート医、医療・福祉・介護の専門職(看護師、精神保健福祉士、社会福祉士等)で構成される、認知症の支援チームです。

さいたま市では、「認知症初期集中支援チーム」を5チーム設置し、認知症の方や認知症の疑いのある方、また、その御家族に対し、早期対応の支援を開始します。

認知症の方も、なかなか家族の言うことは聞いてくれないけれど、第三者である看護師や社会福祉士が病院に付き添うことで、病院の受診を断固拒否していた認知症の方の態度が和らぐことがあります。

対象となる方は、さいたま市内に居住する40歳以上の方で、在宅で生活しており、かつ認知症が疑われる方又は認知症の方で、次のいずれかに該当する方。

①医療サービス、介護サービスを受けていない方、または中断している方で以下のいずれかに該当する方

・認知症疾患の臨床診断を受けていない方

・継続的な医療サービスを受けていない方

・適切な介護サービスに結び付いていない方

・介護サービスが中断している方

②医療サービス、介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している方

まず、チームの利用にあたっては、地域包括支援センター又は各区役所の高齢介護課にお問い合わせください。

こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

前回に引き続き、障害者の成年後見人となった司法書士が、受給できるはずの年金の手続きを放置するなど職務を怠り、裁判で損害賠償を命じられるケースについてです。

<参考記事>:朝日新聞

前回の記事では、障害年金について書きましたが、今回は身上監護に焦点を当てて村松の私見を述べます。

この事件の前任者の司法書士は、成年被後見人の施設に直接訪問しておらず、身上監護を十分に果たしているといえないと思います。

しかしながら、司法書士・弁護士などの法律専門職は、身上監護を軽視する傾向にあります。

埼玉県の社会福祉士会のぱあとなあでは、月1回、成年被後見人に成年後見人が面談する義務がありますが、少なくとも埼玉弁護士会にはそのような義務はありません。

私見ですが、弁護士・司法書士等の法律専門職は、少なくとも年1回は成年被後見人と面談する必要があると思います(新型コロナの感染拡大防止のため、直接の面会を控えるべき場合は除く)。

実際に、成年被後見人の方にお会いすることで得られる情報は、無限大です。新型コロナの感染拡大防止のため、どうしても直接顔を会わせる機会は減ってしまっていますが、ご自宅に伺ったり、直接会ってお話するその方の表情など、直接お会いすることで、いろいろなことが読み取れます。

専門職である成年後見人の仕事内容として、本人との面談頻度についてもしっかりと義務化をするべきではないかと思います。

こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

障害者の成年後見人となった司法書士が、受給できるはずの年金の手続きを放置するなど職務を怠り、裁判で損害賠償を命じられるケースがありました。

以下、朝日新聞の記事を引用いたします。

松江市の司法書士、伊藤崇さんは2014年2月、同市内の高齢者専用賃貸住宅に住む男性(62)の後見人になった。家裁への定期報告の遅れを複数回指摘され、裁判官の審問を2度受けた前任の司法書士が辞任したためだ。

伊藤さんが訪ねると、交通事故に遭い脳に障害が残る男性は、起きている時間の大半を介助用車いすに座って過ごしていた。食事はできず、胃ろうから栄養をとっていた。通帳を調べると、家賃や光熱費のほか実際は食べていない月4万5千円の「食費」が預金から引き落とされていた。

前任者は施設をほとんど訪れず、手続きをすれば男性が受給対象になる障害年金の手続きもしていなかった。

伊藤さんは3カ月後、本人と親族の同意を得て、男性を障害者支援施設に移した。男性は自ら操作できる車いすで施設内を動き回るようになった。

「専門職として職務怠慢」。伊藤さんは14年12月、男性の法定代理人として前任者に約3300万円(障害年金受給が認められたため、提訴後約2600万円に減額)の損害賠償を求めて提訴した。

松江地裁は今年1月、▽時効のため約6年分の障害年金の受給権を失った▽胃ろうをつけた後も食事契約を解除しなかった―などを注意義務違反と認め、約1076万円の損害賠償を命じた。

だが、訪問を怠るなどして男性を不適切な生活環境に放置したことへの慰謝料請求は認められなかった。前任者は「電話で職員と連絡を取り、男性の状況を把握していた」と主張。地裁は「心身の状態や生活状況をどう把握するかは、後見人の裁量で適切な方法を選ぶことが許容されている」との判断を示した。

「このような判断が許されるなら、認知症や障害者の生活が脅かされる」と伊藤さんは言う。

ここからは、村松の私見を述べさせていただきたいと思います。

まず、専門職の成年後見人(弁護士・司法書士・社会福祉士等)でそれぞれ得意・不得意分野があります。成年後見人を務める専門職として、当然に障害年金のことを知らなければなりませんが、実際に障害年金に精通している弁護士・司法書士は極めて少ないと思われます。

また、障害年金に詳しい人は、障害年金を実際に受給している障害者ご本人やその家族、障害分野に詳しい社会福祉士・障害年金の受給問題を扱っている社会保険労務士であると思われます。

今後、成年後見人を務める際には、常に本人は障害年金が受給できるのではないか、というスクリーニングが必要であり、弁護士・司法書士等の法律専門職であっても、福祉分野の知識が必要となると思います。

こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

知的障がいや重度の身体障がいがある息子さん・娘さんをもつ、親御さん(60代から70代)からの相談が増えています。

自分たちが亡くなった後、この子はどうなるんだろうという漠然とした不安を抱えていらっしゃいます。

そのようなご相談を受けた時に、私が障がい分野に詳しい社会福祉士の方と共同で、お子さんの成年後見人や保佐人を務めることもあります。

自分たちが亡くなった後のお子さんを託す成年後見人・保佐人は、誰でもいいというわけではありません。

できれば、親御さんが元気なうちに、成年後見人候補者・保佐人候補者と面談をして、お子さんと成年後見人候補者・保佐人候補者との相性を確認するのは非常に大切だと思います。長いお付き合いになるわけですからね。

また、支援者側からしても、親御さんが元気なうちに、お子さんの好きな食べ物・嫌いな食べ物など、ちょっとした些細なご本人の情報を教えて頂くと、適切な支援をしやすいです。

自分が亡くなった後、この子はどうなるんだろうという漠然とした不安を抱えている親御さんは、まずは信用できる社会福祉士・弁護士・司法書士などの専門職や裁判所・社会福祉協議会・市の障害課に相談されるのがいいと思います。

障がいのある方の親亡き後問題は、非常に重大な問題です。しかしながら、適切な相談先がまだまだ少ない分野です。

私個人の考えとしては、ご本人の資産が少なく後見人への報酬を払う余力がない方に向けて、弁護士・司法書士・社会福祉士の専門職だけではなく、社会福祉協議会と市民後見人が共同で成年後見人になるシステム作りや、行政の助成制度の充実が必要ではないかと考えています。

私でよろしければ、一度ご相談いただけると嬉しいです。ご本人の暮らしている地域や、私の能力的な問題で、私自身が成年後見人や保佐人を務めることができなくても、どなかた適切な専門職をご紹介できるかもしれません。また、ご相談していただくだけでも気持ちが楽になるかもしれません。

せっかく相談をしたのに、適切な回答が得られなかったと辛い思いをする親御さんもいるかもしれません。それでも、相談を続けることをあきらめないでいただきたいと思います。

また、人に迷惑かけたくないとおっしゃる親御さんもいらっしゃいます。でも、人に一度も迷惑をかけていない人はいないと思います。そのようなことは考えず、他人が関与することで楽になる部分もあると思いますので、どうか私に限らず、身近なところに相談をして下さい。

こんにちは。弁護士・社会福祉士の村松綾子です。

今回は、社会福祉士・合格体験記の最終回です。

【結果】

合格率:25.8%、 合格得点:86点/150点

私の得点:99点 (午前:54点、午後:45点)

【試験全体の総評】

・過去問をきっちり解いていたら合格する従来の試験とは、一線を画すものであるとの印象を受けました。

・いわゆる単純な暗記物の問題は減り、実務的な知識を問われる問題が増え、学生より社会人に有利な試験に感じました。

・私も弁護士という職業柄、⑨低所得者に対する支援と生活保護制度、⑪権利擁護と成年後見は満点に近かったですが、一方で⑯高齢者に対する支援と介護保険制度はボロボロでした。

ただし、過去問を繰り返し、簡単な問題をきちんと落とさず解いていたら、高得点にはならないものの、合格点には到達していたと思います。

・難しい問題、簡単な問題、迷う問題が混在しており、難しい問題でこだわりすぎると、簡単な問題で落としてしまう可能性があると思います。

従来の試験より、問題を解くテクニックと福祉分野に関心を寄せているかが問われた気がします。その点で、福祉新聞を購読していたのが良かったのかなと思いました。

・今回の問題はとても迷う問題が多く、予備校の解答速報も遅く、解答割れが多数ありました。

私も、ある予備校の解答速報では88点で、別の予備校の解答速報では103点という結果だったため、とても不安でした。そのため、解答なしという問題もあるかと思いましたが、一切なくとてもびっくりしました。予備校の解答速報が10点以上割れていることからも、従来とは違った傾向の試験であったとは思います(司法試験の択一では、そんなに解答が割れることがありえないです)。