こんばんは、村松綾子です。

さいたま市で、養育費立替支援事業が始まることになりました。

子どものための養育費が確保されるようになり、望ましいことです。

ぜひ、他の自治体にも広がってほしいと思います。

こんばんは、村松綾子です。

さいたま市で、養育費立替支援事業が始まることになりました。

子どものための養育費が確保されるようになり、望ましいことです。

ぜひ、他の自治体にも広がってほしいと思います。

こんばんは、村松綾子です。

埼玉弁護士会で、「離婚後共同親権についてさらに慎重かつ十分な国会審議を求める会長声明」が出されました。

以下、全文を引用いたします。長いですが、ぜひご一読ください。

——————— 以下、声明全文 ——————–

2024年(令和6年)3月8日、離婚後共同親権を導入する内容を含む民法等の一部を改正する法案(以下「本改正案」という。)が国会に提出され、同4月16日には衆議院本会議において賛成多数で可決され、同月19日より参議院での審議が開始された。

しかし、本改正案は、法制審議会家族法制部会においても全会一致ではなく、複数の反対意見が表明された内容である。指摘された弊害に対する手当てについては慎重な議論がされるべきであり、また、改正案の内容が国民に対し十分に周知されているとは言えない。

現在、多くの当事者や関係者から不安と疑問の声が複数上がっている中、本改正案が今国会において拙速に審議、可決されようとしていることに対し、強い懸念を表明する。

以下、本改正案について、DV事案における懸念点などの特に問題であると思われる点を指摘する。

以上のとおり、選択的夫婦別姓や同性婚については、法制化に向けた進展がみえないにもかかわらず、子の養育の在り方等の「多様化」を理由の一つとして、「非合意・ 強制型」の離婚後共同親権だけが、かくも拙速に法制化されることは不可解といわざるを得ない。本改正案がこのまま可決・施行されることにより生じ得る弊害の防止について、具体的な検討もなされることなく、拙速に審議・可決された場合、DV被害者の安全や子の利益を害する可能性が極めて高い。理念や理想だけでなく、現実に子に不利益が及ぶ場面を想定して、その不利益をできる限り最小限にとどめる制度設計や予算確保も含めた家庭裁判所の体制について、慎重に検討し議論を重ねた上で結論を出すべきである。

以上

2024(令和6)年5月8日

埼玉弁護士会 会長 大塚 信雄

こんばんは、村松綾子です。

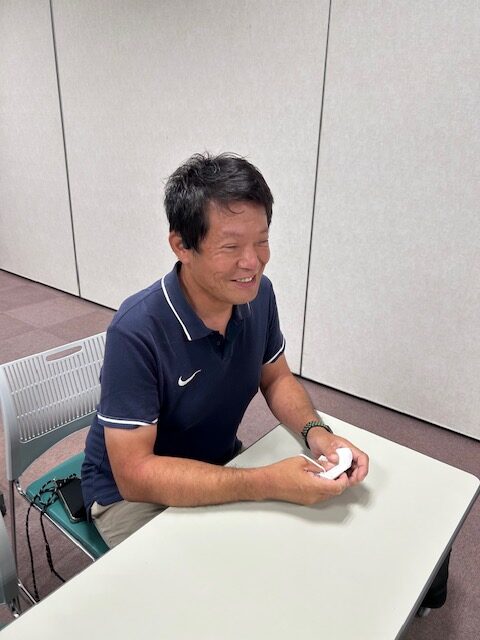

9月9日(土)、埼玉県社会福祉士会未成年後見部会に、原田茂喜先生と参加しました。

今まで、未成年後見人は弁護士が中心となってやってきましたが、弁護士会だけではとても担いきれません。

社会福祉士会との協力強化が必須です。

子ども分野に尽力されている方々にお会いでき、本当にうれしく思いました!

こんばんは、村松綾子です。

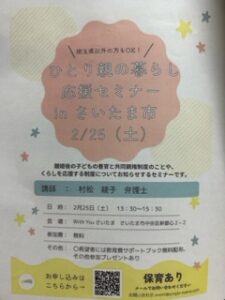

本日(2/25(土))、「ひとり親の暮らし応援セミナー in さいたま市」(主催:しんぐるまざあず・ふぉーらむ)で、離婚後の子どもの養育と共同親権制度について、村松がお話をしました。

今回は、共同親権制度についてお話します。

実は、このテーマについては、1/14(土)にも所沢市で話をしていました。その際の新聞記事もありますので、ご参照ください(1/20(金)東京新聞 埼玉版)。

現在、法制審議会で、共同親権制度の導入について議題となっています。共同親権制度とは、離婚後も両親が子どもの親権を共同して持つことを言います。

村松は、共同親権制度の安易な導入には反対です。

なぜなら、DV・虐待の被害救済システムが不十分だからです。

DVの中には、被害として表に出にくい精神的暴力や性暴力があります。

「DVや虐待がある場合は共同親権にしない」という意見もありますが、そのような精神的暴力や性暴力は立証しにくいため、もし立証できずに共同親権状態になった場合、加害者側が元配偶者や子どもを支配する関係が続いてしまう、というリスクがあります。

共同親権制度の導入よりは、DV加害者の厳罰化や再教育制度など、DV・虐待の被害救済システムを整える方が先だと考えます。

こんばんは、村松綾子です。

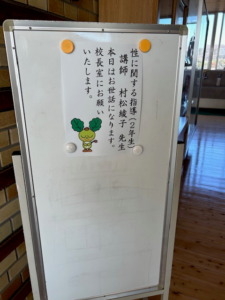

令和5年2月1日、埼玉県比企郡ときがわ町立玉川中学校で、埼玉弁護士会の派遣講師として、主にデートDVやLGBTQに関する出張講義をしてきました。

生徒さんたちは、とても真剣に話を聞いてくださいました。

また、デートDVやLGBTQのお友達に悩みを打ち明けられたときの適切な対応について、先生方には素晴らしい寸劇をしていただきました。

生徒さんたちのほとんどが、「弁護士を見るのが初めて」という方が多かったので、困ったときの連絡先として、埼玉弁護士会の子ども弁護士ホットライン(←リンク、ウィンドウが別窓で開きます)をご紹介しました。

【埼玉弁護士会 子ども弁護士ホットライン】

電話番号:048-837-8668(専用)

受付時間:毎週火曜日・木曜日 15時00分~18時00分(祝日・年末年始を除く)

相談方法:専用電話に電話すると、担当弁護士の事務所に転送されます。

相 談 料:無料(通話料はかかります。)

困ったときはぜひ、上記の電話番号にかけてみてください。

弁護士は、まだまだ身近な存在ではないかもしれませんし、特に子どもがすぐに「弁護士に相談しよう」とはならないかもしれません。

それでも、子どもたちがより弁護士を身近に感じられるよう、努力をしたいと思います。

こんばんは、村松綾子です。

本日、「民法改正における子ども支援への影響」というタイトルで、社会福祉士会で講義をしました。南浦和はらだ法律事務所の原田茂喜弁護士、当事務所の大谷部雅典弁護士と、3人で講師を務めました。

18歳が成人となるのは良い点もありますが、未成年後見人は18歳で終わってしまうため、必要な支援が受けられない若者が増えてしまう点で、望ましくありません。

18歳だから、1人でアパート契約などを判断するのは事実上困難であり、立法的な解決が必要です。

子どもが自分で法的な意見を言うことは、なかなか難しいです。大人が、子どもの視点に立って立法的な不備を改善していくことが大切です。

今回の講義で、いろんな問題点を共有できたと思います!ご参加頂きました皆様、ありがとうございました!

こんばんは。村松綾子です。

本日は、社会福祉法人同仁学院の評議員会に参加しました。

社会福祉法人同仁学院は、埼玉県内で児童養護施設・乳児院・ファミリーホーム・児童家庭支援センターを運営している法人です。

村松は、評議員会の構成員である評議員となっております。

社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならないとされています(社会福祉法第36条)。

評議員会では、役員の選任や解任、役員報酬の決定、予算、定款の変更などの重要事項について、評決で決定します。

社会福祉法人や児童養護施設の健全な運営にあたって、弁護士等の外部の専門家が、児童養護施設や乳児院の法人運営の重要事項の決定に関わることは、非常に重要なことだと思います。

児童相談所・学校等に弁護士等が外部相談機関として関わることは最近増えてきていますが、児童養護施設や乳児院に関わることは、まだまだ一般的ではありません。

今後は、弁護士と児童養護施設や乳児院などとの連携が増えていくことが望ましいと思っております。

私も、微力ながら努力したいと思っております。

こんばんは、村松綾子です。

先日、さいたま市で、令和3年6月1日から養育費に関する公正証書等の作成促進援助の支給が始まったことを、当ブログに掲載させていただきました。

この制度が、令和4年4月から、羽生市と杉戸町でも導入されるようになりました。

公正証書等の作成にあたり、羽生市では上限3万円、杉戸町では上限4万3000円を、それぞれ上限として補助されます。

上限4万3000円を補助しているさいたま市では、2021年に18件の利用があったとのことです。

この制度は、要するに、ひとり親家庭の方が養育費に関する取り決めを行い、きちんと養育費をもらえるようにすること(債務名義化)を支援するため、養育費に関する公正証書等を作成する際にかかる本人負担費用を補助する事業です。

素晴らしい取り組みだと思います。

母子家庭の方で、養育費をもらっていない方が、8割にも上ります。養育費の不払いが、母子家庭・父子家庭の貧困につながっています。

養育費の不払いの原因として、養育費の取り決めがきちんとなされていないことがあります。

公証役場の公正証書や、裁判所の離婚調停で取り決めをされた場合には、相手方が決まった養育費を支払わない場合に、給与を差し押さえるなどの措置をすることができます。

しかしながら、何も取り決めがない場合には、そのような現実的な回収手段がないのが現状です。

さいたま市や羽生市・杉戸町に習い、他の自治体でこのような補助の仕組みが広がれば、子どもたちの養育費の支払いが確保されるように、離婚に際して公正証書が作成されることが、むしろ一般的になっていくと思います。

こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/event/list/0919ikikata.html

本日、With You さいたま(埼玉県男女共同参画推進センター)様主催の『生き方セミナー』で、「離婚等と子どもに関する法律手続き」というテーマで講師を務めさせていただきました。

離婚と子どもに関する法律手続きということで、親権・養育費・面会交流についてお話をしました。

皆様、特に面会交流に関する関心が高かったので、本日はここで少し面会交流についてお話をします。

まず、一般的な面会交流の頻度についてお話をしたいと思います。

一般的に、面会交流の頻度は月1回程度と決められることが多いですが、お子さん・お母さん・お父さんそれぞれの予定を合わせると、2か月に1回程度になることも少なくありません。

特に、子どもが大きくなるにつれて、離れて暮らすお父さんと会う時間よりも、部活や友達との約束を優先したいと思うお子さんが増えていきます。

このために、最初に決めた面会交流の条件では、子どもの成長とともに、子どもの意向と合わなくなってしまうことがあります。

面会交流は、会えない非監護親の権利ではなく、あくまで子どもの福祉(子どものため)になされるものです。

この「子どもの福祉」というのを誰がどう決めるのかが難しい問題です。

一般的に、10歳以上のお子さんの意見は、面会の許否を判断するにあたり、ある程度その意向を尊重する傾向に裁判所もあります。

しかしながら、お子さんも個性があり、はっきり自分の意見が言えるお子さんや、両親双方に気を遣い、自分の意見が言えないお子さんなど、精神年齢もお子さんによりさまざまです。

面会交流は、これが正解ということが簡単に決まるものではなく、本当に個別具体的なケースに応じて考えていかなければならないことを、講義の中でも強調させて頂きました。

しんぐるまざぁずフォーラムのスタッフの方、With You さいたま職員の方、本当にありがとうございました。御礼申し上げます。

こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

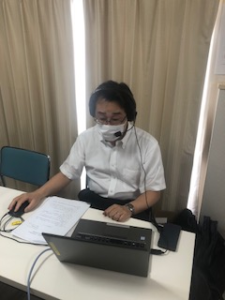

本日、東京オリンピックの最終日に、埼玉県社会福祉士会の子ども家庭支援員会・ぱあとなあの合同研修として、未成年後見人制度についての研修会を実施しました。

※未成年後見人制度については、以前の記事もご覧ください。

研修会のタイトルは、「未成年後見人制度の現状と課題 実際の事例から」というもので、

・南浦和はらだ法律事務所 弁護士 原田茂喜 先生

・新埼玉法律事務所 弁護士 村松綾子

・スクールソーシャルワーカー 松本恵子さん

の3人で、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、厳戒態勢の中、zoomで実施しました。

この研修会には、50名近くの様々な専門家の方(市役所職員・児童養護に携わる方・社会福祉士等)にご参加いただきました。本当にありがとうございました。

そもそも、未成年後見人制度とは、両親が亡くなったり、両親から虐待された子どもたちのための制度です。

例えば、未成年後見人は、親に代わって、賃貸アパートの契約をしたり、携帯電話の契約をすることができます。

このように、未成年後見人制度は、子どもたちを支える重要な制度です。

しかしながら、埼玉県では、児童相談所が申立てをした案件のみ、未成年後見人の報酬助成がされており、それ以外は行政の経済的な支援が受けられない状態です。

これでは、本当に支援が必要な子どもたちを支えていくことができません。

今後は、未成年後見制度の利用拡大のために、報酬助成の強化が必要です。

また、予算だけではなく、未成年後見人の担い手を養成して人を確保することも大切なことだと思います。今回の研修も、未成年後見人の担い手を確保するための大切な制度です。

今後は、埼玉県社会福祉士会も、未成年後見人について積極的に取り組んで行く予定です。

養育能力が低いと思われる家庭で育つ子どもたちが、アパートで暮らす、携帯電話を契約できる等、当たり前の環境を享受できるよう、未成年後見人制度の利用拡大に向けて、私も微力ながら頑張っていきたいと思います。